글 작성에 앞서, 작성된 글은 개인적인 생각과 의견임을 밝힙니다.

매일 아침 나는 영어 회화 학원을 다니고 있다.

step.1 은 한국인 선생님, step.2 는 한국인이되 전체 영어수업, 그리고 step.3 는 교포와 진행하는 영어 수업이다.

영어 선생님의 열렬한 기생충 사랑(?)으로 나는 일주일에 거쳐 기생충에 관한 토픽을 강제로 들어야 했다.

봉준호의 성장과정, 기생충 통역을 담당한 샤론 최, 기생충에서 보이는 한국의 양극화 현상, 해외에서 K-Culture에 열광하는 이유, 아카데미와 칸느에서 영광의 자리에 오를 수 있었던 이유 등등을 다루었고, 선생님이 질문을 하면 개인적인 의견을 영어로 답해야 했다.

사실 나는 봉준호 스타일의 영화를 많이 좋아했지만, 지극히 한국적이면서도 소위 말하는 CJ 감성은 좋아하지 않았다.(자극적이고, 알탕 영화에, 폭력적이고 야하기만 한)

'살인의 추억'도 성인이 된 후 접했을 때 굉장히 충격이었고, '괴물'이나 '설국열차', '마더'는 충격 까진 아니었지만 CJ 느낌인 듯 아닌 듯 모호해서 잘 보려하지 않았다.

스무살 초반에 나는 블랙코미디에 열광하고 있었고, 관련한 글을 준비하기도 했었는데 미묘한 그 대조와 반전이 마음에 들었다.

여운은 두말 할 것도 없었다.

물론 지금은 블랙코미디보다 잔잔하고 인간적인 서사를 더 많이 보게 되었지만, 한창 열광했을 때에는 연극도 블랙코미디 위주로 보았고, 접하는 컨텐츠들이 전부 자극적이면서도 양극화가 여실히 드러나는 것들이었다. 그때는 그게 너무나 와닿았고, 너무나 짜릿했다.

그렇다고 해서 블랙코미디를 이제는 싫어하느냐, 그건 또 아니다.

풍자하고, 해학적인 서사는 언제 보아도 흥미롭다.

대표적인 예를 들자면, 나는 영화 그랜드 부다페스트 호텔를 좋아했고 4번이나 보았다.

미술을 공부했을 시절에는 초현실주의와 극사실주의를 오가며 취향의 넓은 스펙트럼을 자랑했다. 기괴하게 뒤틀리고 처연하게 망가져있다. 그런 것들은 여전히 내게 자극을 준다.

서론이 길었는데,

여하튼 일주일간 강제로 주입되다보니 '아, 내가 이 영화를 봐야겠구나' 생각이 들었다.

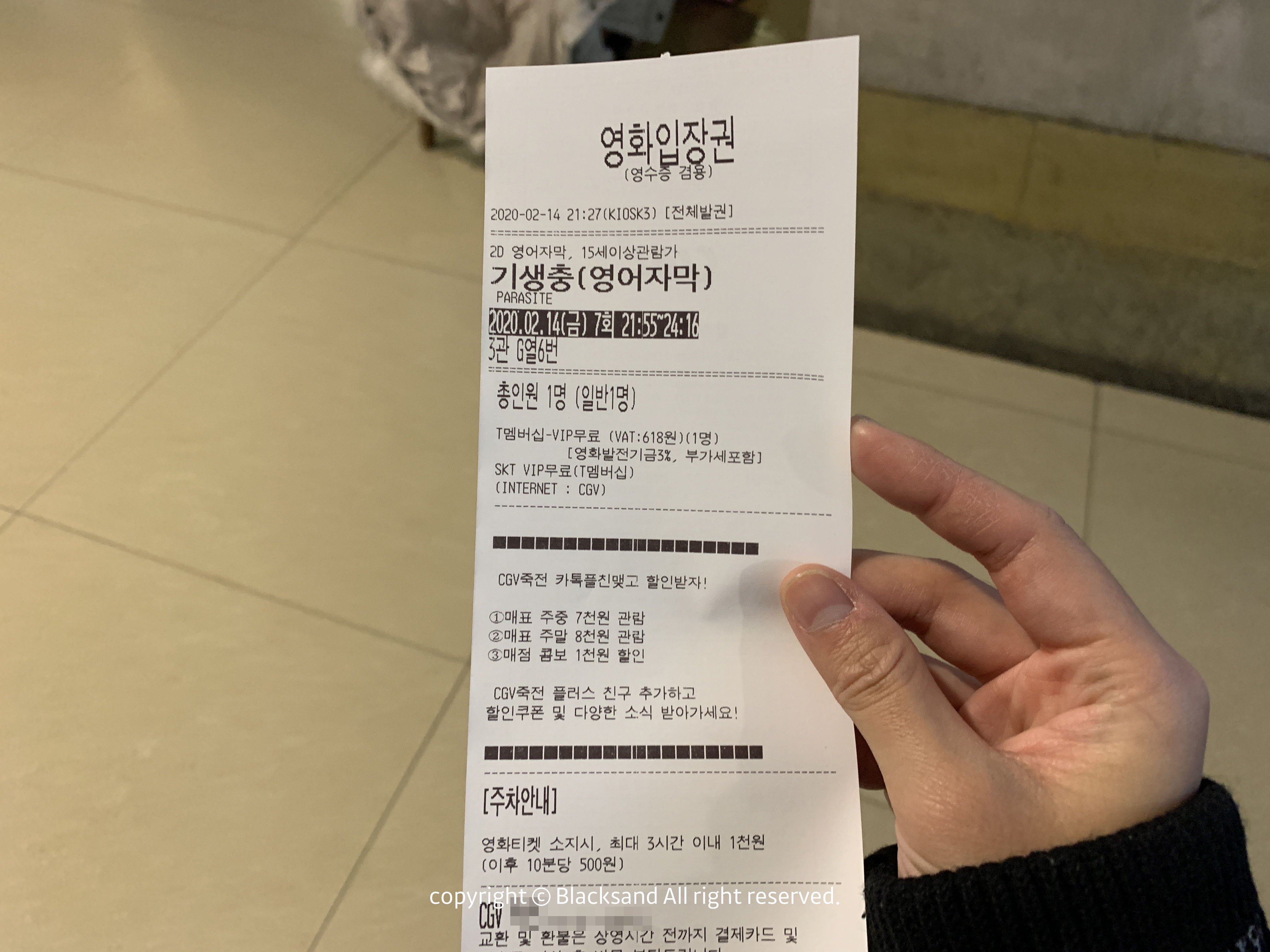

바로 예매를 하고 금요일만 기다렸다. 퇴근 후 집에서 저녁을 챙겨먹고 슬렁슬렁 걸어가 영화관에서 표를 발권했다.

아이스티를 주문해 들고 들어가 자리를 잡았다.

영화 포스터나, 영화 곳곳에 보이는 햇빛, 그림자의 위치가 참 묘했다.

비단 나만 그렇게 느낀 것은 아닐텐데, 반복되어 보여지는 복선 같아 계속 신경이 쓰였다. 보다보니 어디선가 본 색채의 느낌도 있었다. 기억을 되짚어 보니 에드워드 호퍼(Edward Hopper)의 그림이 떠올랐다.

전혀 다르다고 한다면 어쩔 수 없지만, 내 느낌 상으로는 그랬다.

그림은 구글에서 검색을 해보길 바란다.

그러고보면 영화에서 참 계단이 많이 나온다 싶었다.

느낀 사람들도 많겠지만 기우 가족이 '벌레'처럼 2층으로 도망갈 때도 계단을 이용했고, 비밀 파티 후 도망치듯 달아날 때도 빗길의 계단은 그들의 현실을 대변했다.

해석이랄 것도 없이, 영화에서 계단은 굉장히 상징적이면서도 심플하게 관객을 압도한다.

위에 오른 자, 높이 있는 인물. 아래에 있는 자, 낮게 있는 인물인 것이다.

그리고 영화에서 반복되어 나오는 것은 한 가지가 또 있다.

바로 '냄새'라는 것. 기우네는 반지하에 산다. 이 반지하는 너무나도 한국적인 요소이기도 하다. 덧붙여, 이 냄새라는 것은 박 사장네는 절대 모를 그런 것이다. 나는 이해할 수 있었다. 그 냄새라는 것이 어떤 것인지를.

경험해본 사람만이 아는 것이 있지 않은가. 그 감각, 그 슬픔, 시간이 지난 후 깨닫게 되는 불편한 그 감정.

그렇다. 나의 가족도 반지하에 살은 적이 있다. 가난했고, 빚이 많았다.

남의 집에 세들어 살던 '기생충'같은 존재들이었다. 매일 빨아도 교복에선 쿱쿱한 냄새가 나는 것 같았고, 스스로가 꼬질해 보였다.

그런 느낌인 거다. 어쩌면 봉준호 감독도 그런 느낌을 표현하고 싶은 것 아니었을까.

그 차이를. 엄연히 다른 부자와 거지의 분명한 차이를.

지금은 그렇게 살지 않음에도, 나는 내 안에 '냄새나는 짐승'이 살고 있음을 영화를 보고서 깨달았다.

아무리 높은 연봉을 받아도 지금 사는 오피스텔을 처분하고 다른 곳으로 이사를 가더라도 나는 분명 밑바닥 냄새가 진하게 날 것이다.

상류층들만이 구분할 수 있는 그 냄새를 말이다.

기우가 다혜에게 자신이 어울리냐는 질문을 했을 때에는 심장이 덜컥 내려앉는 기분이었다.

어쩌면 나도 내가 있기 과분한 현실에 있는 것인지도 모를 일이니까.

기택의 이성이 끊어진 장면은 정말 놀랍고, 또 흥미롭다는 말로밖에 설명이 되지 않았다.

동익(박사장)은 끊임없이 냄새를 이야기 하고, 지하에서 탈출한 근세가 칼부림을 하다 쓰러졌을 때도 코부터 막는다.

경미한 차별에서, 심장을 때리는 큰 차별과 열등감이 폭발한 그의 모습의 끝은 허무하면서도 종결점을 찍는 것 같았다.

나는 사실, 영화 중반 근세(갇혀 사는 문광의 남편)의 등장을 보고 기택의 결말을 예감했다.

모스부호와, 그 안에서의 삶. 기생충 같이 살수 밖에 없는 그 현실.

그게 바로 기택의 미래나 다름없을 거라고 어렴풋이 짐작하고 있었다.

왜 사람들이 찝찝하고 불편하다고 했는지 알 것 같았다.

그들 자신이 경험을 해봤을 것이라고 생각했다. 그 냄새, 그 가난, 그 반지하, 그 내리막길, 그 계단.

모두가 한 번쯤 생각할, 그러면서도 표정을 굳힌 채 외면하는 그 편린들을 말이다.

영화 속에서 문광이 토하는 장면에서, 기정이 변기를 막고 그 위에 앉아있는 장면이 있다.

나는 그 장면에서 억누르는 것을 느꼈고 그것은 누구나 느꼈을 감정이리라.

그 밖에도 인물들마다 상징적인 것들이 있다.

기정-물

문광-복숭아

기우-수석

기우네 가족-선

하지만 나는 이 영화가 좋다고는 할 수 없을 것 같다.

무척이나 잘 봤지만, 가난 혐오가 너무나 두드러져 있고 양극화를 설명하기에 그 '냄새'는 겪어본 사람만이 아는 그 감정이었다.

나는 그것에 공감할 수 없는 상류사회나 지인들에게 섣불리 영화를 보라고 권할 순 없을 것이다.

(내 가장 절친한 친구조차 냄새나 반지하에 대해 공감할 수 없었기 때문에...)

'Lifestyle > Movie Review' 카테고리의 다른 글

| [리뷰] 마법사의 신부 (0) | 2020.02.27 |

|---|---|

| [리뷰] 러브,데스+로봇(Love,Death+Robots) (0) | 2020.02.25 |

| 진주 귀걸이를 한 소녀 (0) | 2020.02.22 |

| Frozen 2 / 겨울왕국2 관람 후기 (0) | 2019.11.22 |

댓글